|

Imprimer Imprimer

TP n° 2 : Mesure

de la célérité d'une onde

I. Comment mesurer la célérité

d'une onde progressive dans un ressort.

1. Le dispositif.

· Poser le ressort sur

la paillasse. Le maintenir et l' étirer de telle manière

qu'il mesure environ 2 m.

· Pincer deux ou trois spires de l'une des extrémités

du ressort.

· Lâcher et observer le déplacement de la

perturbation le long du ressort.

Questions :

a. Il y-a-t-il transport de

matière, c'est à dire, les spires du ressort avancent-elles

?

b. S'agit-il d'une onde transversale ou longitudinale ?

2. Détermination expérimentale

de la célérité de l'onde dans le ressort.

Matériel mis à

votre disposition :

- un ressort.

- un chronomètre

- une règle

· Proposer un protocole

expérimental permettant de mesurer la célérité

de cette onde.

· Afin de déterminer la valeur moyenne de la célérité

de l'onde dans le ressort, effectuer plusieurs mesures que vous

présenterez dans un tableau.

· En déduire la valeur du retard du point M2 situé

au milieu du ressort sur le point M1 situé au début

du ressort lors du premier passage de l'onde.

II. Comment mesurer la célérité

d'une onde progressive à la surface de l'eau.

1. Le dispositif.

· Verser 0,5 cm d'eau

dans un cristallisoir.

· Placer une burette au-dessus du cristallisoir de telle

manière à ce que les gouttes qui tombent de la

burette arrivent au centre du cristallisoir.

· Régler le plus précisément possible

le débit de la burette afin qu'une goutte tombe au centre

du cristallisoir quand l'onde générée par

la goutte précédente arrive également au

centre au même moment.

· Observer l'onde à la surface de l'eau.

Questions :

a. S'agit-il d'une onde transversale

ou longitudinale ?

b. Le débit dépend-il de la hauteur d'eau dans

la burette ?

2. Détermination expérimentale

de la célérité de l'onde à la surface

de l'eau.

· Quel est l'intérêt

du dispositif mis en œuvre pour la détermination

de la célérité.

· Proposer un protocole expérimental pour la mesure

de la célérité.

· Effectuer plusieurs mesures que vous présenterez

dans un tableau.

· Donner une valeur moyenne de la célérité

de cette onde à la surface de l'eau.

III. Comment mesurer la célérité d'une

onde ultrasonore (40 kHz) dans l'air ?

En cours, nous avons mesuré

la vitesse d'un signal sonore continu en utilisant le principe

de la mise en phase des deux signaux sinusoïdaux.

Dans l'expérience suivante,

vous utilisez un signal ultrasonore en salves.

1. Le dispositif.

On branche sur un oscillographe

bicourbe, les micros 1 et 2.

Le micro 1 (plus près de l'émetteur) sur la voie

1 et le micro 2 (plus éloigné de l'émetteur)

sur la voie 2.

La distance d entre les deux microphones doit être de l'ordre

de 30 cm.

L'émetteur d'ultrasons

est alimenté par un générateur délivrant

une tension de 15 V.

Il est réglé en mode " salves " "

courtes ".

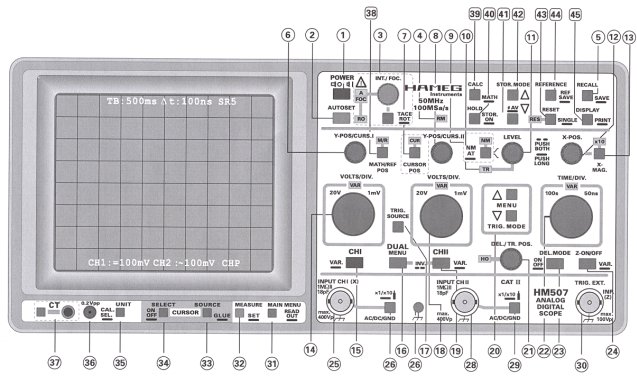

Oscillographe en mode analogique

1 : Marche-Arrêt

14 et 17 : Calibre (V.div-1)

22 : Base de temps

6 : Déplacement vertical du spot 1. Avant toute mesure,

on règle le spot sur 0

8 : Déplacement vertical du spot 2.

12 : Déplacement horizontal des deux spots.

16 : Dual pour visualiser simultanément les voies 1 et

2.

Oscillographe en mode numérique

:

40 : Mémorisation d'un

signal

43 : Mode monocoup

2. Mesures.

Indiquez les réglages

choisis sur l'oscilloscope :

Calibre de la voie 1 :...............

Calibre de la voie 2 :...............

Base de temps :...................

Dessiner l'oscillogramme obtenu.

- Déterminer le retard

t en les deux débuts de réception

des salves.

- Mesurer la distance d

séparant les deux microphones.

- En déduire la célérité

v d'une onde ultrasonore dans l'air.

- Comparer cette valeur à

la celle de la célérité d'une onde sonore

dans l'air v = 330 m.s-1.

- En conclure si l'air est un

milieu dispersif ou non ?

Imprimer Imprimer

TP n° 3 : Le

phénomène de diffraction

Le phénomène

de diffraction est caractéristique des ondes périodiques.

Buts : Mettre en évidence

le phénomène de diffraction des ondes ultrasonores

et lumineuses.

Etudier les conditions dans lesquelles le phénomène

se manifeste (largeur de fente).

I. Diffraction des ondes

ultrasonores 3 dispositifs

Position du problème

:

Le phénomène

de diffraction est-il observable avec des ondes ultrasonores

et dans quelles conditions ?

1. Diagramme de rayonnement

de l'émetteur.

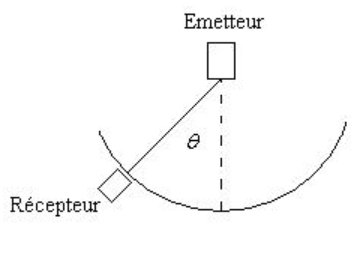

On effectue un montage suivant

:

Le récepteur d'ultrasons

R peut se déplacer sur un demi-cercle centré sur

C.

Le récepteur est relié à la voie 1 de l'oscilloscope.

On décale le récepteur de 5° à chaque

fois et on mesure l'amplitude du signal à l'oscilloscope.

On complète le tableau

suivant :

|

0° |

5° |

10° |

15° |

20° |

25° |

30° |

35° |

40° |

45° |

|

Calibre (V/div) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Coefficient de balayage(ms / div) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

angle (°) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tension Um (V) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

On trace à l'aide d'un tableur (excel) la représentation

graphique Um = f(q)

Questions et interprétation

:

· A partir du graphe,

indiquer si toutes les régions de l'espace sont atteintes

par les ondes ultrasonores.

· Définir approximativement la valeur du secteur

angulaire d'émission de cet appareil.

2. Diffraction par une fente rectiligne de largeur 0,8 cm.

On effectue un montage équivalent

à celui-ci :

Largeur de la fente = 2,0 cm

Distance de l'émetteur

à 20,0 cm de la fente environ.

On complète le tableau

suivant :

|

0° |

5° |

10° |

15° |

20° |

25° |

30° |

35° |

40° |

45° |

|

Calibre (V/div) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Coefficient de balayage(ms / div) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

angle (°) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tension Um (V) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

On trace à l'aide d'un

tableur (excel) la représentation graphique Um = f(angle)

Questions et interprétation

:

· Quel est l'intérêt

de la première expérience ?

· Quelle est la période T et la fréquence

f des ondes ultrasonores ?

· Quelle est l'ordre de grandeur de la longueur d'onde l

de ces ondes ?

· Déterminer sur le graphe la valeur minimale amin correspondant au premier minimum d'amplitude.

Cette valeur amin est appelée demi-écart angulaire.

· Vérifier que  (attention : angle en rad)

(attention : angle en rad)

II. Diffraction des ondes

lumineuses : 3 dispositifs

Voir cours

1. Expérience.

Position du problème

:

· Réaliser un

montage permettant de mettre en évidence le phénomène

de diffraction et montrer ainsi que la lumière peut être

décrite comme une onde.

· Vérifier la pertinence de la relation

- Réaliser le montage

suivant :

d : distance entre le centre de la frange lumineuse centrale

et la première extinction.

D : distance entre l'écran (mur) et la fente. D

= 1,5 m.

a : largeur de la fente ou du fil calibré.

l : longueur d'onde de la lumière du laser. l

= 650 nm.

- Placer une feuille de papier

millimétré sur le mur et relever la taille de la

frange lumineuse centrale en mesurant la distance 2d entre les

deux premières extinctions.

- Réaliser cette mesure pour différentes largeurs

de fente ou de fil calibré.

- Etablir la relation entre d, D et q.

- Compléter le tableau suivant :

Questions et interprétation

:

· Dans quelle direction

les taches de diffraction s'étalent-t-elles par rapport

à la direction de la fente ?

· la relation  est-elle vérifiée ? est-elle vérifiée ? |